Let’s Rise Above

Text: Jensor | Ressort: Allgemein, Musik | 30. Juni 2013Wie die Zeit nunmal so geht – Cathedral haben just ihr angekündigtes letztes Album „The Last Spire“ veröffentlicht (in gewohnter Qualität selbstredend) und lösen sich damit wie angekündigt auf. Was eine wirklich betrübliche Nachricht ist. Da muss ich nur mal sacht daran denken, was einst vor runden 22 Jahren „Forest Of Equilibrium“ so alles mit mir angestellt hat. Und ich hoffe mal still, dass mir die Band meine zwischenzeitliche gedankliche Abwesenheit in den späten 90ern verzeihen möge – was immer mich dazu bewogen haben mag, es war ein Abweichen auf einen Irrweg. Nur um mal in einem schlichten Satz die Größe des Cathedral‘schen Gesamtwerkes zu umreissen. Nun, einen gewissen Trost gibt es ja und wenn er nur darin besteht, dass Lee Dorrian nicht nur die letzten beiden Cathedral-Platten (nimmt man die Live-Doppel-CD „Anniversary“ hinzu) auf dem eigenen Rise Above-Label veröffentlicht hat, sondern munter nachlegt. Mit Moss beispielsweise oder mit Uncle Acid & The Deadbeats. Und gerade frisch mit vier weiteren Veröffentlichungen, über die ich gerne mal reden möchte …

Da wäre zum ersten „The Eldritch Dark“, die inzwischen dritte Platte von Blood Ceremony. Eine Platte, die mich irgendwie nicht erreicht. Tut mir leid. Dabei war ich vor zwei Jahren dergestalt euphorisiert und aufgekratzt beim ersten Genuss von „The Great God Pan“ als Opener von „Living With The Ancients“, dass ich mir glattweg einen Kaffeewärmer über die Rübe ziehen musste, um wieder runterzukommen. Naja, zumindest im übertragenen Sinne. Ich hüpfte vor Freude. Das kriege ich bei „Witchwood“, dem ersten Stück der neuen Platte, nicht mehr hin. Ich überlege schon seit geraumer Zeit, woran dies bloß liegen mag. Weil mir das Prinzip der Retro-Glorifizierung der Siebziger inzwischen ordentlich zum Hals raushängt und ich deshalb auch mit Ghost B.C., Orchid und Co. schlicht nichts mehr anfangen kann? Weil der Novelty-Effekt der „Flöte Of Death“ ebenfalls abgenutzt ist? Weil ich die verstärkte Folkifizierung, die auf „The Eldritch Dark“ aber mal anständig zu verzeichnen ist, nun auch nicht unbedingt gebraucht hätte? Oder weil die acht Songs irgendwie ums Verrecken nicht hängen bleiben wollen? Wahrscheinlich eine Mischung aus allen vier Aspekten, wobei ich dem letzten der angesprochenen Punkte wohl die höchste Gewichtung zurechnen würde. Es funzt nich richtich. Eine Spur zu viel Gedaddel, ein bißchen zu viel an Schlenkerei, etwas zu wenig Konsequenz. Denn so etwas ist ja auch möglich, wenn man sich auf dem raumgreifenden Terrain des Psychedelischen bewegt (und ob sich Blood Ceremony auf diesem Terrain bewegen!). Schade, aber wahr: Mir fehlt da die Konzentration, die Fokussierung, das Genau-auf-den-Punkt-kommen.

Und kommt mir bitte jetzt nicht mit dem Gehörnten! Der Gehörnte kann auch nichts mehr retten, wenn nichts hängen bleiben will. Was einfach daran liegt, dass ich in dieser Hinsicht alles Konzeptionelle schon mal gehört & gesehen habe – ganz gleich, ob es ums Albern-Provokante geht (Venom) oder ums Blutig-Ernste (Norwegen), ums Horror-Fantum (Misfits) oder um die Faszination des Okkulten (Black Widow), selbst das Thema Sexualität wurde unter diesem Aspekt schon ausgeleuchtet (etwa in Form von entsprechenden Videoschnipseln, die Der Warrior justament zum SOM 2012 flimmern ließ). Insofern lasse ich mich auch nicht wirklich von dem recht ausgeprägten Hang der Band zum Okkultismus beeindrucken, auch wenn er für den ein oder anderen angenehm grusligen Effekt verantwortlich zeichnet. Aber das Konzept Satan funktioniert nur dann richtig, wenn die Musik den passenden Punch hat (bei mir). Wie „At War With Satan“ oder „Kathaarian Life Code“, wie „Die, Die My Darling“ oder „Come To The Sabbat“. Diesen Punch vermisse ich irgendwie bei „The Eldritch Dark“. Was unterm Strich eine solide Platte ergibt. Oder wie sagt man so schön: Was für die echten Die Hards.

So, jetzt vergessen wir dies alles einmal auf die Schnelle. Vor allem jenen Abschnitt, der sich auf die Ermüdung in Sachen Retro-Glorifizierung bezieht. Sonst wird die Sache schnell schizophren: Wie erkläre ich hier am besten, dass mir zum einen der musikalische Stoff a la Ghost so langsam, aber sicher zu den Ohren heraushängt, ich aber bei „Desperate Souls Of Tortured Times“ gelinde gesagt schwer in Wallung komme? Was haben Age Of Taurus, was Orchid nicht haben? Tja, ich will es ganz einfach sagen: Sie haben Punch, sie haben Arsch. Cojones! Mag sein, dass ich in dieser Hinsicht ein ausgewachsener Simpel bin, aber wenn ich mir mal Hartwurstiges zum Genuss aufschneide, muss es bitte schön auch hart sein. Oder heavy (mit Betonung auf HEAVY!). Und da sind mir – ehrlich gesagt – auch wirklich alle Mittel recht. Wenn’s die gedoppelte NWOBHM-Gitarre sein soll, nur zu. Wobei mich dieses Getüm von einem Wort immer schwer zum Schmunzeln treibt. Und ob hier die Gitarren gedoppelt werden. Hohoho. Was für ein Spaß. Wenn’s zudem noch eine knochentrockene, glasklare, dezent basswummerige und bei alledem mächtige Produktion braucht, wegen mir (kleines, feines Extralob an Jaime Gomez Arellano – wenn schon klar produzierter Metal, dann möge er bitte genauso klingen). Wenn’s als Zugabe außerdem noch ein ebenso selbstbewusstes wie angstfreies Wechseln zwischen Schlepp-Schleich-Kriech-Doom und Midtempo-Mosh (der sich lustigerweise bei dem Titelsong in eine Art persönliches Metallica-Deja vu hineinsteigerte) benötigt, klar doch. Ich bin da immer mit dabei.

Ich nehme sogar in Kauf, dass sich Age Of Taurus auf dem Debüt aber mal so etwas von eindeutig aus dem Soundentwurf des Vier-Song-Demos „In The Days Of The Taurean Empire“ herausgearbeitet haben – da klang das alles noch wesentlich verdoomter und ja, geradezu räudiger (im Sinne von roh – ohnehin scheint es so, als habe Mastermind Toby Wright dieses im Alleingang eingespielt). Was mir aber bei den Songs von „Desperate Souls Of Tortured Times“ unpassend scheinen würde, mag ich das Ganze doch gerade wegen des unüberhörbaren Pop-Appeals, der durch die Produktion erst richtig zum Tragen kommt. Es ist ein bißchen wie bei Rising, die mich mit „To Solemn Ash“ auch mit so einem unfassbar eingängigen Entwurf weggeblasen haben: Das Schwierige leicht gemacht. Knallige Songs, die hängen bleiben – so etwas wie „Sinking City“ oder „Always In The Eye“ mit ihren Hooks, die sich im Gehörgang mauerfest verankern. So mag ich meinen Metal. Am Ende des Tages sind mir da die paar redundanten Momente (höre „Sinking City“ und „Walk With Me, My Queen“) dann auch herzlich schnuppe. Selbst die Tatsache, dass ich den ganz klassischen Entwurf von Hardrock eher misstrauisch beäuge, nimmt sich im Vergleich zum Unterhaltungseffekt wie ein blöder, unbedeutender Einwand aus. Und das will echt was heißen.

Gut, kommen wir zum nächsten Schizo-Anfall. Und vergessen wir mal möglichst rasch jenen Satz, der sich mit der Folkifizierung beschäftigt, die ich nicht gebraucht hätte. Hätte er Bestand, könnte ich „Of This & Other Worlds“ nicht so wunderbar finden, wie es nun mal ganz real tue. Aber die Hidden Masters sind Gott, eine Band, vor der ich nur als Unwürdiger ein bisschen auf den Knien hin und her rutschen darf. Brabbelnd und sabbernd, gebeutelt von Schauern der Glückseligkeit und Wonne. Ihr findet, ich würde jetzt aber übertreiben und definitiv zu dick auftragen? Dann habt ihr es nur noch nicht gehört, dieses kleine, gemeine Stückchen Retro, das sich da von hinten an mich ranschmeichelt. Übermannt sitze ich da und lasse es passieren – das Wachsen der Sandalen und Haare. Die stete Hippie-sierung des Selbst. Blumen im Haar und mehrstimmiger Gesang im Herzen. Die sind aber auch ausgekocht: Immer, wenn ich denke, nein, jetzt nicht noch so eine wunderbare Melodei, denn sonst muss ich durchdrehen – zack! bumm! fetz! – kommt sie um die Ecke, wohlfeiler als ich sie mir vorstellen konnte. Und denen ist ebenso jedes Mittel recht: Die Orgel ebenso wie der schwere Psychedelic-Einschlag, der das Ganze stilvoll und glücklicherweise vor dem Abrutschen in das allzu Süße, gar Klebrige bewahrt. Das permanente Streben nach songwriterischer Perfektion mit dem entsprechenden Höchstmaß an Harmoniebewußtsein und der unentwegten Suche nach der angesprochenen wunderbaren Melodei. Die sehr warme, sehr retrofizierte, sehr transparente, sehr analoge Produktion, die sich tatsächlich viel mehr nach den Sixties anfühlt denn nach 2013 (ohnehin könnte ich mir vortrefflich vorstellen, dass man diese Platte mühelos auch als verschollenes Meisterwerk aus den späten Sechzigern durchwinken würde). Den mehrstimmigen Satzgesang hatte ich schon erwähnt, das latente Hippie-Gefühl ebenso und wenn mag, kann man sich aus der Gitarrenarbeit gerne auch seine Shangri La-Bezüge und Goa-Aussteiger-Attitudes herausholen. Nur zu. Ich höre euch gerne zu. Obwohl ich eigentlich mit diesem musikalischen Ansatz nicht gar so viel anfangen kann. Oder vielleicht gerade deshalb: Die Hidden Masters sind dergestalt einschmeichelnd und einnehmend, dass ich mich geradezu verlieren könnte in dieser großen, duftenden Blumenwiese des Psychedelic-Folk.

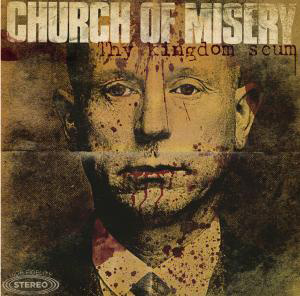

Kommen wir zum finalen Abschluss: Wenn jemand von sich sagt, das Klassisch-Rockende eigentlich nicht ganz so zu mögen, ist es wahrscheinlich wenig überraschend, wenn er allem bisher Genannten eine Band wie Church Of Misery vorzieht. Wenn‘s um Herzensangelegenheiten geht. Dementsprechend rult „Thy Kingdom Scum“ bei mir aber mal so etwas von okay. Weil diese Japaner in einer völlig anderen Liga spielen. Ich bin sogar versucht, von einer völlig anderen Sportart zu sprechen. Hier geht es überhaupt gar nicht um Retrofizierung, auch wenn sich Church Of Misery im Doom- respektive Sludge-Kontext bewegen. Nur dass hier nicht unbedingt Black Sabbath der unmittelbare ästhetische Bezugspunkt sind, sondern eher die Melvins und EyeHateGod. Jene Bands, die den ursprünglichen Seventies-Rock-Entwurf noch einmal gezielt in Richtung Irrsinn, Wahnwitz, Fiesheit, kurz gesagt in die musikalischen und menschlichen Grenzbereiche der Nonkonformität vorangetrieben haben. Und da passen die natürlich perfekt rein mit ihrer Idee, sich rein thematisch diversen Serienmördern zu nähern. Leuten wie Dennis Rader, Ian Brady und Myra Hindley, Gary Heidnik, Dennis Andrew Nilsen, John Linley Frazier und Peter Kürten (der im übrigen auch das Cover der Platte ziert), die allesamt mit dem Begriff „Scum“ noch sehr wohlwollend umschrieben sind. Wer hier jetzt anfängt, rumzujaulen, möge sich gerne im allwissenden Internet informieren – mir persönlich ist da das Verständnisvolle ziemlich abhanden gekommen. „Thy Kingdom Scum“ watet mit vollster Intensität in diesen finsteren Abgründen des Menschseins, in einer Konsequenz und Intensität, die Church Of Misery bis dato noch nie erreicht hatten. Ja, dies ist definitiv die beste Platte, die ich bis dato von ihnen gehört habe. In ihrer Brutalität, in ihrer Unerbitterlichkeit, aber auch in ihrer Indifferenz, die ja notwendigerweise in so einem Konzept drinsteckt. Ist das die Beschwörung einer (ja nicht ganz abstreitbaren) Faszination für die erwähnten finsteren Abgründe des Menschseins oder doch eher der Soundtrack jener Apokalypse, die jene Bedauernswerten durchleben, die in der Regel ohne eigenes Zutun hinein geraten in diese finsteren Abgründe.

Ich bin versucht, „Thy Kingdom Scum“ in letztere Kategorie einzusortieren, denn es findet sich weder Pathos noch Ironie in diesen sechs Songs, die schließlich in dem schier überwältigenden „Dusseldorf Monster“ münden. In einer 12.46 Minuten langen Schlepp-Schleich-Kriech-Overkill, der sich zwischendurch auch ein paar Boogie- und Uptempo-Gniedel-Passagen leistet und bei dem keine einzige Sekunde überflüssig ist. Und das mit „B.T.K.“ nicht minder durchschlagend beginnt, bei dem lediglich diverse Originalsamples als Ergänzung zum schwerstmöglichen Geriffe zum Einsatz kommen – was dann den Aha-Effekt von „Lambs To The Slaughter“ noch einmal erhöht, weil da der unfassbare Sänger Hideki Fukusawa seinen Teil besteuert. Mit einer Stimme, die man eigentlich erfinden müsste für diesen Reigen des Grauens und der Unmenschlichkeit. Die diesem dicken Brei aus Doom, aus Groove und dabei erdrückender Schwere ganz zum Schluss eben jene Zutat hinzufügt, die zur erschreckenden Perfektion noch notwendig ist. Mit einem Kreischen und Heulen, das sich Bahn bricht bis zum „Here Comes The Monster“, mit dem Peter Kürten beschworen wird. Ach ja – eigentlich sind es ja sieben Songs auf „Thy Kingdom Scum“. Wobei dieser siebte Song in mancherlei Hinsicht ausbricht: „One Blind Mice“ ist ein Cover von Quatermass (wobei das schwer verorgelte Ausgangsmaterial mit dem Riff-Plätteisen aber mal so etwas von ordentlich zermanscht wird), besticht durch formidable Eingängigkeit mit hohem Hitpotenzial, was im Gesamtkontext regelrecht verstörend wirkt und ist mit dreieinhalb Minuten Spielzeit das kürzeste Stück (alle anderen nehmen sich gerne sechs, sieben Minuten Zeit). Großartiger Bruch in einem großartigen Gesamtkunstwerk.

Alle vier Platten sind bereits via Rise Above erschienen.

Fotos: Metal Blade Rec.